「工具書」とは、各種の辞書や索引・年表・地図など、資料を読んだり研究したりする上で参考となる情報を提供してくれる「道具」としての書物を指す。現代語の知識では歯が立たない古い文献を扱うわけだから、よりよく読めるようになるためには、よい道具の助けを借る必要がある。ここでは幾つかの工具書を紹介し、その利用法を簡単に解説する。

英文を読むための辞典を「英和辞典」というのと同様に、漢文を読むための辞典を「漢和辞典」という。日本語の中で用いられる漢字や熟語の意味を調べるためのものと考えられがちだが(現在では漢和辞典もそのような用法を念頭に置いて編纂されているし、それ専門に作られた辞書もあって「漢語辞典」などと称されている)、本来の性格としては漢文を読むための辞書である。

辞書は何のために引くのか?──問うまでもないことと思うかも知れない。「言葉の意味を調べるために決まっているじゃないか!」と。──ところがそうとも言えないのである。(少なくとも漢文を解読しようとしている場合は。)

実は「言葉の典拠・用例を調べる」、もしくは「文字の読み方を調べる」というのが、漢和辞典を引く主な目的なのである。

もちろん、全く未知で意味のわからない言葉や文脈上通じにくい言葉などであれば、辞書を引いて大体の意味を押さえることは可能だろうし、それは必要なことでもある。ただし、漢和辞典による言葉の解説は、古い文献に典拠をもつ言葉であれば、原典に付けられた注釈の解釈をそのまま引き写したものであることがほとんどである。つまりその解説は、辞書の編者のオリジナルの説というわけではなく、古くから伝わってきた解釈(のうちで最も一般的なもの)を祖述したものなのである。だから、辞書の解説よりも、原典の注釈そのものを見た方が確実(誤解を含みにくい)だし、注釈者によって語句の解釈が分かれるような場合であれば(実際、古典の解釈においてはそういう事例は多い)、原典における意味を確かめずに辞書の解説を鵜呑みにすると、むしろ意味を取り違えてしまうことさえあるのである。

漢文で用いられる語彙の中には、現代日本語で用いられる言葉と字面上は同じでも意味が全く異なる場合がしばしばある。「種族」もその例の一つである。この語が用いられた例文を見てみよう。

「種族」は現代日本語では「動物や植物で、同じ部類に属するもの」「同一言語・同質の文化を共有する比較的小さな民族的集団」(小学館『大辞泉』)などの意味で用いられる語だが、この『漢書』の文面ではこの意味は当てはまらない。前に「秦」、後に「其家」とあり、「種族」は動詞として「秦がその家を種族する」という構造になっていると見られるのである。この一文は『漢書』の邦訳では「蕭や曹らはみな文吏なので、自重し、事が成就しなかったあかつきには、秦のため家族もろとも殺されることを恐れ、いずれもその任を高祖におしつけた。」(ちくま学芸文庫、小竹武夫訳)のように訳されている。改めて漢和辞典を引いてみると、「一族を皆殺しにする」(三省堂『全訳漢辞海』)、「一族もろともに殺されること」(大修館書店『新漢語林』)などの意味がたしかに登録されているのである。

このように、漢文の中では、一見、見覚えのある言葉であっても、現代の我々が用いる場合の意味とは全く違った意味で用いられている場合があるので注意が必要である。辞書の存在意義はこのような場合に対処することにもあると言えよう。

「克己」という言葉を漢和辞典で引くと、「私欲に打ち勝ち、自己を律する」(三省堂『全訳漢辞海』)、「自分のわがままや欲望に打ちかつこと」(学研『漢字源』)のような意味が載せられている。また、「克己復礼」という四字熟語も併せて載せられ、たいていの場合、典拠が『論語』顔淵篇であることも載せられているだろう。このように、辞書を引くと、「克己」が『論語』に出る語らしいということがまずわかる。では、「私欲に打ち勝つ」という意味は果たして原文からすんなり読み取れるものなのだろうか。『論語』の本文には次のようにある。

この文から直ちに「克己」を「私欲に打ち勝つ」という意味に解することは難しいだろう。そこでこの文に対して、歴代の『論語』の注釈書では実は様々な解釈をしているのである。「克己」に対する注釈の最も代表的なものを挙げてみよう。

これは南宋の朱熹の解釈である。「『克』は勝つの意、『己』は自分の私欲をいう」との解釈であり、合わせると「克己」は「自分の私欲に打ち勝つ」の意となる。つまり、この解釈が漢和辞典に採用されているわけである。朱熹は朱子と呼ばれ、いわゆる朱子学の創始者とされる大学者であり、その『論語集注』は朱子学の基本テキストとして東アジア知識人にとっては必読の書であったことから、この解釈が広く浸透することとなったのであろう。朱熹は十二~三世紀の人であるが、では果たして「克己」はそれ以前にも同じように解釈されていたのであろうか。もっと古い時代の注釈の例を挙げてみよう。

これは三国時代の魏の何晏が編纂した『論語集解』の注である。ここには後漢の学者である馬融の説が引かれ、「克己」とは「身を約する」こと、つまり身を引きしめることだと解釈されている。この解釈は『論語』の別の箇所に出る次の章を踏まえた解釈だとされる。

この孔子の言葉は、「君子はひろく書物を読んで、それを礼でひきしめていくなら、道にそむかないでおれるだろうね。」(岩波文庫、金谷治訳)のように訳される。馬融の説では、「克己復礼」がこの章の「約之以礼」とほぼ同様の意味だと解釈されているのである。この『論語集解』の例を見れば、朱熹以前には「克己」に対してまた違った解釈が行われていたということがわかるだろう。「克己」という語が用いられた古い時代の文献の例を見てみよう。

こうした用例は、「克己」という『論語』に典拠を持つ語を、その当時の解釈に基づいて用いた例だと考えられる。①の文には「恕,仁也。言以仁愛為心,内省己志施之於人也。(恕とは仁である。この句の意味は、仁愛を心がけ、己の心を内省して仁愛を人に施すということである。)」という注(唐の顔師古の注)が付けられているように、「克己」を「己の心を内省する」といった意味で用いた例と見られる。②は王莽が先人に勝る名声を得ようとして「たゆまず克己した」といった文脈であり、「身を約する」に近い「身を慎んだ」のように訳するのが適切な例であろう。また③は「殷の湯王は災害に見舞われたとき、六つの事で自分を責めた。」のような意味である。いずれも、「欲望に打ち勝つ」と訳しては文脈との整合がとり難い用例といえるだろう。

このように、辞書に載せる意味を無批判に当てはめると原文の意味を取り違えてしまうこともある。文章を筆者の意図通りに読みとるためには、やはり、言葉の典拠や用例に当ってみることが大事なのである。

以上述べたように、辞典は、一つには「言葉の典拠・用例を調べるため」、もう一つには「文字の読み方を調べるため」に引くものである。そこで、まず前者の用に応えるためには、なるべく大型で収録語彙の多いものを引く必要がある。

①『大漢和辞典』全13巻、諸橋轍次著、大修館書店、一九六〇年

②『漢語大詞典』全13巻、漢語大詞典出版社、一九八六年

収録語数の多さで言うと上の二つが抜群である。①は日本、②は中国で出版されたもの。①は「大漢和」とか「諸橋大漢和」などと通称される。出版は一九六〇年であるが、第二次大戦前から編集が始まっていたため(何故出版が遅れたかも含めて、編纂の労苦については索引巻の序文に詳しい)、親字は「旧字体」、語句解説は古めかしい文語調、熟語の配列も旧かなづかいの字音順(例えば「葉」は「ヨウ」ではなく「エフ」の読みで配列される)といった具合で、少し使いにくい面がある(ただし音訓索引は現代仮名遣いで引ける)。②は『大漢和』の成果をも踏まえて編集されているので、典拠や語彙の収録範囲がさらに充実している(ただし①は固有名詞も収録するが、②は収録しない)。しかし中国で編纂されたものだから当然解説文は中国語なので、中国語未習者は中日辞典を引きながらの利用となるだろう。この二種は、個人で用意するのは金額的にかなり苦しい(古書で最も安いものを買っても1万円くらいの出費にはなる)ので、図書館等で収蔵されている場所を確認しておいた上で随時活用するようにしよう。あるいは、後で説明するネット上に公開されている辞書サービスの中で、「国学大師」などでは『漢語大詞典』の内容がおおむね利用できるため、これを利用するのも良い。ブラウザの翻訳機能やDeepLなどの拡張機能を利用することで、中国語の解説もある程度は理解しやすくなるだろう。

もう一つの「文字の読み方を調べるため」の辞書は、持ち運びの容易な小型の漢和辞典(日本語の中での漢字の用法を中心としたもの以外)を一冊用意しておけば良い。現在各種の漢和辞典が出版されているが、中国語文法の理論に基づいた語法解説の的確さ(いわば虚詞辞典の機能をもつ)や、文字の意味ごとに品詞を分類している点(これは学研『漢字源』でも行われている)など、様々な面を総合して『全訳漢辞海』(三省堂、二〇一七年第四版)が最も優れているように思われる。漢和辞典をまだ持っていない人にはこれをお勧めする。これらの漢和辞典にはスマートフォン用の漢和辞典アプリがあるものも多く、狭い画面上で表示する見づらさはあるが、携帯が容易であるうえに、手書き検索が出来たり後方一致検索ができたりと、電子版独自の機能もあって便利である。

日本では、一九四六年に「当用漢字表」が内閣告示され、次いで一九八一年には「常用漢字表」が内閣告示されて、公文書等で使用する漢字の範囲が定められ、それらの文字についての簡略化した字体が定められた。この字体を「常用漢字体」と称するが、これを新たに制定された「新字体」と見なすのか、仮に通用させる「簡易体」と見なすのか、それぞれの立場によって、それ以前に用いられていた字体の呼び方が違って来る。つまり新字に対する「旧字」か、略字・俗字に対する「正字」か、である。中国語の世界では、大陸式の「簡体字」に対して、台湾・香港等で使用される古来の字体は「繁体字」と呼ばれるが、この呼称の方がより客観的だと言えるかも知れない。

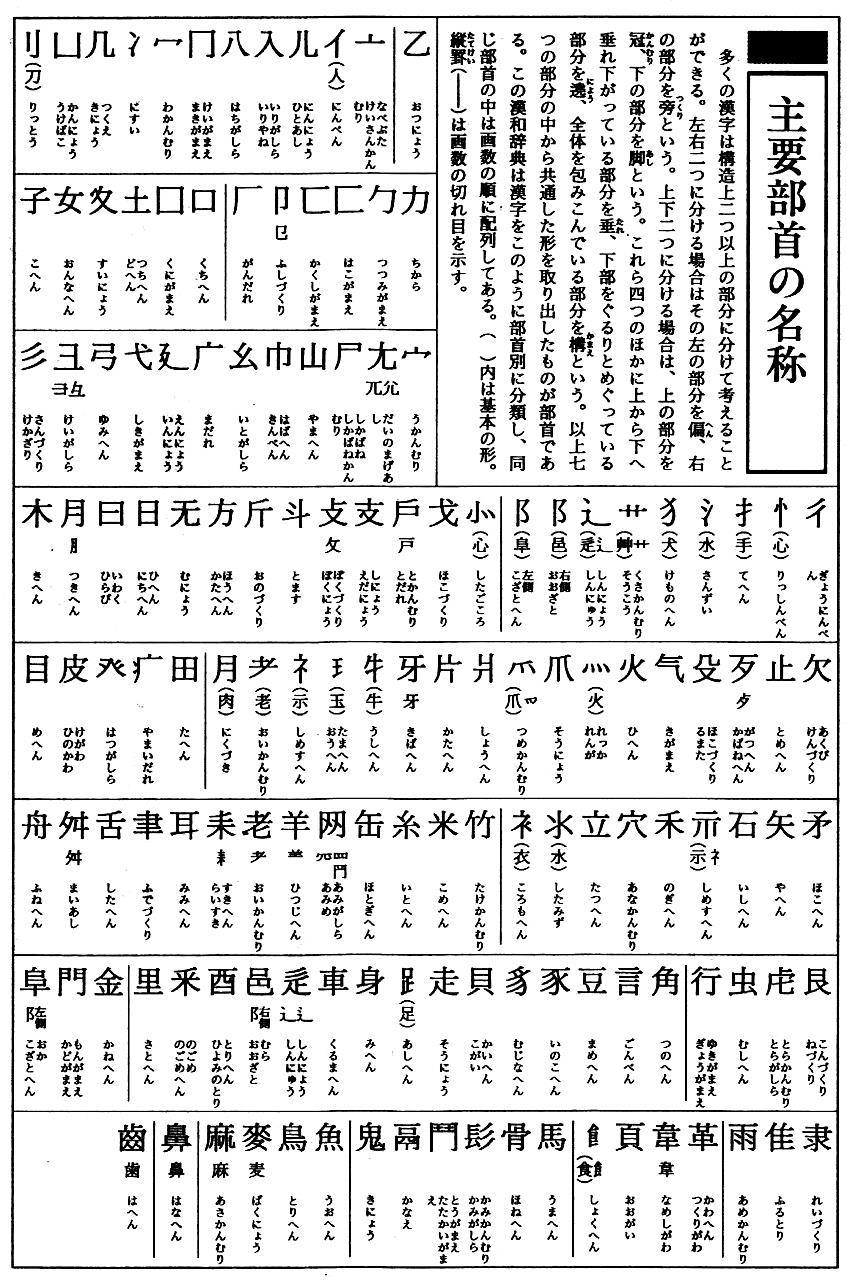

漢和辞典では親字ごとに熟語が配列されているが、親字の配列はふつう部首順になっている。したがって、部首を覚えておくと、最も効率よく、すばやく漢字を引くことができるのである。多くの漢和辞典で採用されている部首の分類は、清の時代に中国で編纂された『康煕字典』に従っている(辞書の凡例の全体の構成や使い方を解説した部分に「『康煕字典』に従った」と書いてあるものがこれに該当する)。次に掲げるのは『漢字典』(旺文社、一九九九年)の部首名一覧表である。文字によっては、一見しただけでは部首がわかりにくいものもあり、また、常用漢字体を主とする一般の漢和辞典と旧漢字に基づく『大漢和辞典』とでは、配属される部首が異なる文字もあるので、使用の際には注意しよう。

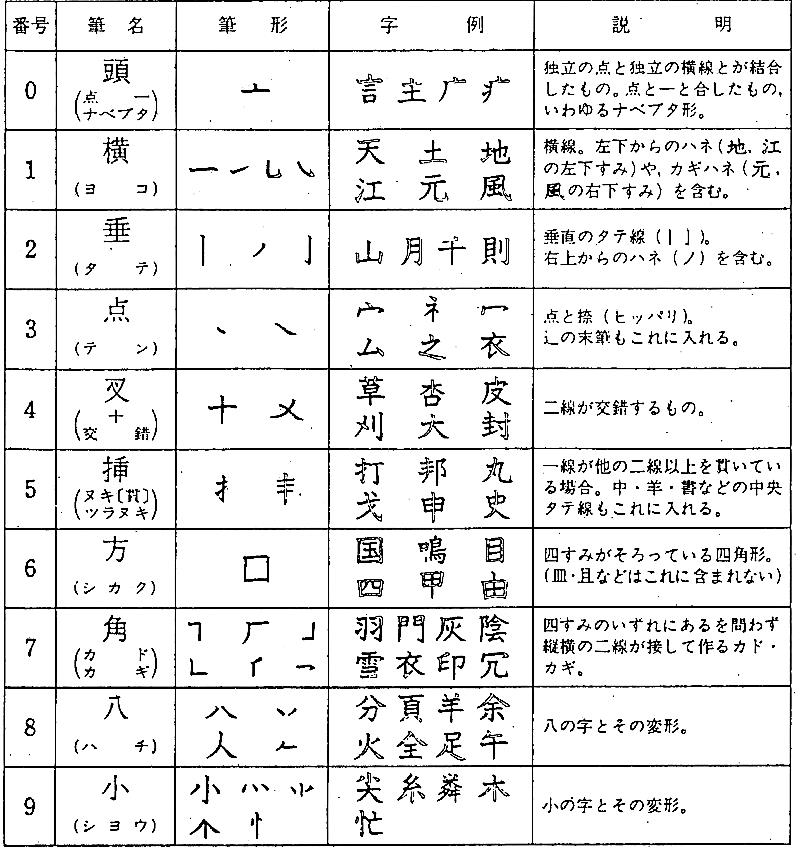

部首のわかりにくい字を調べたい場合は(部首を覚えるのが面倒だ、という場合も)、「音訓索引」や「総画索引」で検索することになる(今なら「スマホで画像検索」などという方法も可能だろうが)。では、読みも部首も画数もわからない字を字書などで引くにはどうすればいいのだろうか。この問題に応えるのが「四角号碼索引」である。これは中国で作られた漢字の分類・検索法の一種で、文字の四つの隅の型を分類して0~9の番号に当てはめ(分類は左表を参照)、その番号を左上・右上・左下・右下の順に四つ並べて文字の形を表現するものである。他の索引でどうしても引けない場合はこれに頼る他はない。(より詳しくは『大漢和』索引巻等を参照。)

同じ「ジテン」の音で読まれる書物に、この三種類がある。

「辞典」は、すでに述べた漢和辞典を始めとする、言葉の意味を調べるためのもの。漢文読解のためには、漢和辞典以外に、読む文献の性格によっては現代中国語の辞典(「中日辞典」の類)も役に立つ。特に『中国語大辞典』(角川書店、一九九四年)は、上下2冊、収録語数26万語を誇り、『大漢和』や『漢語大詞典』にも載っていない単語が載せられている場合もあるほどである。

その他、中国では文学ジャンル別、書籍別など様々な辞典(中国語では「詞典」)が出版されている。(例:『成語詞典』=故事成語を解説したもの。『史記詞典』=『史記』の中に現れる言葉を解説したもの。『水滸詞典』=『水滸伝』の言葉を解説したもの。…等々)

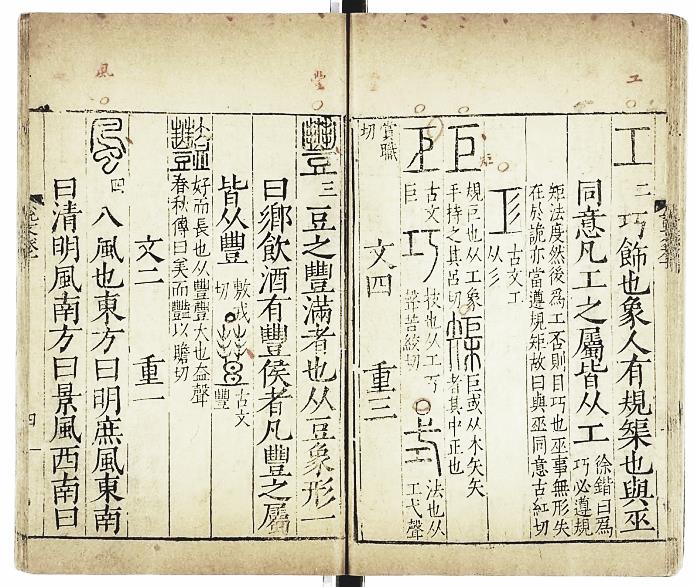

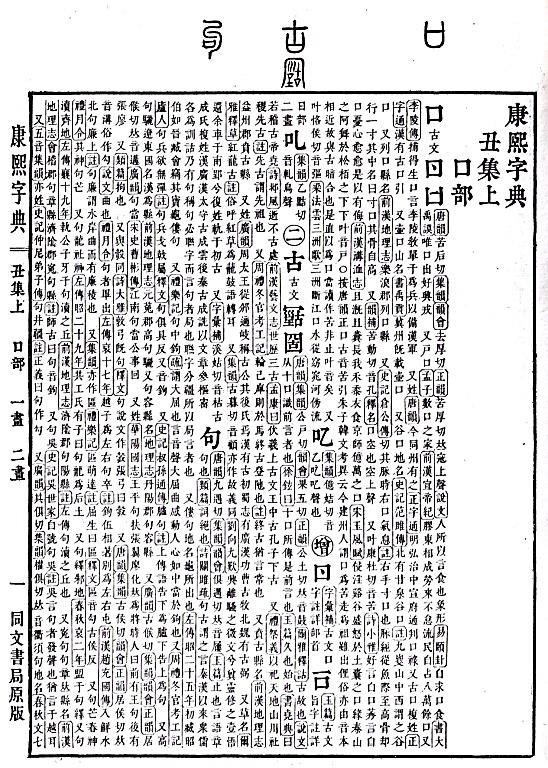

「字典」は、その名のとおり文字について調べるもの。現存する最古の字書である『説文解字』(後漢・許慎の撰、左図右側)以来、多くの字典が編纂されており、とりわけ『康煕字典』(左図左側)は、日本でも漢和辞典編纂のための原型として採用され、大きな影響を与えている。現在出版されている字典の中で最大のものは『漢語大字典』全8巻(四川辞書出版社、一九九〇年)で、その収録文字数は五万六千に達する。漢字の意味の歴史的展開や用例を調べたいという場合などには、まずはこれを見てみる必要がある。その他、語法上の機能を担う字(「虚詞」)の用法を専門に解説した「虚詞詞典」の類なども各種出版されており、「詞典」と称してはいるが、主として一字の語を扱うので字典の一種と見ることもできるだろう。

「事典」は、これまたその名のとおり、様々な事柄について解説されたもの。百科事典がその代表だが、漢文読解、研究のための参考資料としては、『アジア歴史事典』全12巻(平凡社、初版一九五七年)や『中国学芸大事典』(近藤春雄、大修館書店、一九七八年)、などが有用である。前者は歴史事件や地名・人名・官職・制度などの用語を解説したもので、後者は学問・文学・芸術に関わる書名・人名や学術上の出来事などの用語を解説したもの。また、『中国史籍解題辞典』(燎原書店、一九八九年)は、名前は「辞典」だが、中国の歴史書(資料)について解説した、事典の一種と言える。

部首で漢字を分類する方式は後漢の許慎『説文解字』に始まるが、この部首分類法にも実は色々問題がある。現在の漢和辞典の部首は基本的に清朝の『康煕字典』の部首立てに従っているが、その部首立てについては、語源に合っておらず恣意的だとの批判が早くからあった(この批判は『説文解字』の部首立てに対しても当てはまるが)。さらに、日本で常用漢字が定められてからは、『康煕字典』の部首の原理が、常用漢字体の字形と合わなくなってしまった。そのため辞書の編者が独自の部首を立てる例が現われるなどの混乱も見られる(例えば三省堂『新明解漢和辞典』など)。利便性と論理性を兼ね備えた漢字の分類・検索法としては、例えばJ.Halpern氏の『新漢英字典』(研究社、一九九〇年)における「構造+画数」分類法など優れた試みもなされているが、今のところまだ漢和辞典の世界には取り入れられていない。

ジテン類の他にも有用な工具書がある。それらについてここで簡単に紹介しておく。(ただし、現在ではWeb上で利用できる便利なツールなどがあるので(次項参照)、これらの資料もすでに過去のものとなった感はある。)

ある書物の文句について一文字レベルから検索できるようにしたもの。膨大な書籍の中から一句を探し出したい場合や、ある文字の用例がその書籍の中にどれだけあるか調べたい場合などに使用する。

地名について、その空間的位置関係を把握しようとすると、やはり地図は不可欠だが、日本で出版されている地図帳の類では情報量が充分とは言えない。歴史上の地名となるとなおさらで、左のような資料は是非参照したいところである。

中国暦の年代や月日を西暦で表わすための換算表。

漢文資料を日本語訳したシリーズもの。工具書とは言えないが、「文献読解の参考となるもの」という意味で代表的なものを紹介しておく。

近年では、インターネットを利用して様々な資料の調査や情報の検索ができるようになっている。中国・台湾で運営されているものがやはり多いが、それ以外にも中国(漢文)研究のためのサイトが多数開設されている。ここでは主要なものだけを紹介する。

なお、中国のサイトは簡体字、台湾のサイトは繁体字を入力しないと検索ができないので注意。簡体字のものはアドレスの後に(簡)として示しておく。

「索引」をめくってメモを取る作業に当たる仕事を瞬時にやってくれる便利もの。以下のようなサイトがある。

様々な漢籍の原文をテキストデータで公開しているサイト。以下のようなものがある。(ただし、多くのサイトでは原典資料のスキャン画像をテキストに変換したデータを用いており、十分な校訂を経ていないデータについては誤変換が多々含まれる場合があるので注意が必要である。)

辞書その他、様々な調査機能サービスを提供するサイト。