第4課 文の構造と文の成分

◆4-1 文を構成する要素──文の成分

漢文の「単文」(一文の中に主語・述語が一組だけのもの)を分解すると、主語・述語(中国文法の用語でいうと謂語)・目的語(同じく賓語)・連体修飾語(定語)・連用修飾語(状語)・補語という6種類の要素に分けられる。これらを「文の成分」と呼ぶが、単語だけでなく、単語と単語が結びついたフレーズ(句)も文の成分となり得る。

①主語──「なにが」「なには」

多くの文は、ある題目・題材について何かを述べる形をとるが、そうした描写や叙述の主題となる語や句を主語という。動詞が述語となる「叙述文」(第5課で説明)では、動作行為の主体が主語となり、形容詞が述語となる「描写文」(第6課)では、状態や性質の描写の対象となる主題が主語となり、名詞や判断詞が述語となる「判断文」(第7課)では、判断や認定の対象となる主題が主語となる。また、「受身文」(第8課)では被動者(動作行為の受け手)が主語となる。(日本文で「○○が」「○○は」に当る言葉。)日本語と同様に、文脈上、明示しなくても通じる場合には省略することがある。主として名詞・代詞が当てられるが、動詞(句)や形容詞(句)が名詞(句)化して主語となる場合もある。

②述語──「どうだ」「どうする」

主語が表わす題目について、何かを「述べる」部分を述語という(中国語では謂語という)。主語に対して、その状態や性質を描写したり、動作を叙述したりする。また、その主題となるモノの存在を表わしたり、そのモノについての話者の認定・判断を示したりする場合もある。

③目的語──「なにに」「なにを」「どこに」「なんと」

漢文における目的語(中国語では賓語という)は、英語や日本語に比べて範囲が広く、厳密に定義することは難しいとされている。動作行為の対象以外に、動作によって生じる結果、動作が行われたり到達したりする場所、動作に用いる道具・手段や、動作行為の理由・目的なども目的語となり得る。また、判断詞を用いた「判断文」では、判断内容が目的語となったり、存在動詞を用いた「存在文」(第8課)では、存在するもの(意味上の主語、「○○がある」というときの「○○」)が目的語となったりする。

④連体修飾語──「どんな」

修飾語は中心語(被修飾語)の意味内容を限定したり描写したりする働きを担うが、その中で名詞および名詞句を修飾する成分を連体修飾語という(中国語では定語という)。文中では一般に、主語・目的語を修飾する成分となり、修飾される語(被修飾語)の前に置かれる。

⑤連用修飾語──「どのように」

述語を修飾する成分を連用修飾語(中国語では状語)という。述語の前に置かれ、述語に対して、時間・場所・程度・範囲・様態・肯定・否定・反復・受動・原因などについて修飾、説明する。

⑥補語──「どうなった」「どれだけ」「どっちへ」…

述語の後(場合によっては目的語よりも後)に置かれて、述語の表わす内容(動作・行為・性質・状態)をさらに詳しく説明する成分を補語という。述語に対して、その結果や様態・程度・数量・方向などを説明、補充する。

◆4-2 基本となる構造

主語・述語・目的語が文を構成する基本要素である。これらの結びつきが、文を構成する最も基本的な構造となる。

主語∥述語+目的語

「主語-述語」、「述語-目的語」の組合せは、結合の度合いが極めて強いことから、それぞれ主述構造・述語構造と呼ばれる。

※以下、囲み内に挙げた例文における文構造の説明においては、それぞれ次のような記号によって各構造を示すこととする。

主述構造→「A∥B」、述語構造→「A+B」、修飾構造→「A-B」、前置詞構造→「《A+B》」、並列構造→「A・B」(並列の接続詞が入る場合は{ }で示す)、述補構造→「A*B」。倒置の関係→「A⮀B」。また、助詞は〔 〕で、接続詞は{ }で、フレーズ(句)は〈 〉で括って示す。

以下に挙げる例のように、主述構造・述語構造を含んだ句が文中で主語や述語や目的語になる場合がある。

①小国争盟禍也。

〈小国∥争+盟〉∥禍〔也〕。[ショウコク メイをあらそうは わざわいなり](小国が盟主の座を争うのは災いだ。)───主語

②中国地大物博。

中国∥〈地∥大・物∥博〉。[チュウゴク チはダイにして ブツはハクなり](中国は土地が広く物が豊富だ。)───述語

③項羽聞漢軍楚歌。

項羽∥聞+〈漢軍∥楚歌〉。[コウウ カングンのソカするをきく](項羽は漢軍が楚の歌をうたうのを聞いた。)───目的語

④荊卿好読書撃剣。

荊卿∥好+〈読+書・撃+剣〉。[ケイケイ ショをよみ ケンをうつをこのむ](荊卿は読書と剣術を好む。)───目的語

また、述語構造では、述語が授与動詞(人に何かを与えるような行為を表す動詞)や説与動詞(人に何かを尋ねたり告げたりする行為を表す動詞)などの場合、二重に目的語をとることがある。(詳しくは第5課で説明する。)

⑤漢王授我上将軍印。

漢王∥授+我+〈上将軍-印〉。[カンオウ われにジョウショウグンのインをさずく](漢王は私に 上将軍の印を授けた。)───授与

⑥景公問政孔子。

景公∥問+政+孔子。[ケイコウ まつりごとをコウシにとう](景公は政治のことを 孔子にたずねた。)───質問

◆4-3 付加的構造

a 修飾構造

修飾語の位置は、通常、被修飾語の前である。例文によって構文を示すと以下のとおり。(連体修飾語の後には助詞「之」が付く場合がある。)

なお、時間を表す時間詞などの語句は、しばしば主述構造よりも前に置かれ、述語が表す動作行為が発生した時間を表すことがあるが、このような場合も連用修飾語として働いていると見なすことができる。

①豪俊之士。

豪俊〔之〕-士。[ゴウシュンのシ](優れた士。)

②羊腸之坂。

羊腸〔之〕-坂。[ヨウチョウのさか]((羊の腸のように)曲がりくねった坂。)

③既没。

既-没。[すでにボッす](すでになくなった。)

④不惑。

不-惑。[まどわず](惑わない。)

⑤大定。

大-定。[おおいにさだまる](大いに定まる。)

⑥可得。

可-得。[うべし](手に入れることができる。)

⑦欲知之。

欲-知+之。[これをしらんとほっす](それを知りたい。)

※連体修飾語については、構造助詞と併用される場合に例外的に後置されることがある。

⑧居廟堂之高。

居+〈廟堂〔之〕⮀高〉。[ビョウドウのたかきにおる](高い政庁にいる。)※二つの語の間に構造助詞「之」が置かれて、被修飾語と後置修飾語の関係であることを示す。

⑨士卒亡者過半。

〈士卒⮀亡〔者〕〉∥過+半。[シソツのにぐるもの なかばをすぐ](逃亡する兵士が半数を超えた。)※後置修飾語の後に構造助詞「者」が置かれ、後置修飾語であることを示す。

b 前置詞構造

前置詞には「自・於・由・従・為・因・以…」などがあり、その働きは英語の前置詞に似ている。つまり、述語に対して名詞・代詞・句などの「前置詞目的語」を紹介(なかだち)し、場所・原因・手段・関係などについて補足説明する働きをする。前置詞はいずれも動詞から転化し動詞的性質を持つことから、目的語をとり、それと結合して前置詞構造を構成する。

①於吾国。

於+吾国。[わがくににおいて](わが国において。(…で))

②以手指。

以+手指。[シュシをもって](手の指で。(…によって))

③与朋友。

与+朋友。[ホウユウと](友だちと。(…とともに))

④為利益。

為+利益。[リエキのために](利益のために。(…を目的として))

◆主な前置詞の用法◆

【以】もって

①手段・方法・基準・資格などをみちびく。「…で」「…によって」

以力脅。[ちからをもっておどす](力でおどす)

以億数。(億単位で数える)

②根拠・理由をみちびく。「…によって」

以罪斬。[つみをもってきらる](罪によって斬られる)

③行為や認定の対象をみちびく。「…を」

以実対。[ジツをもってこたう](真実を答える)

以名為重。(名誉を重んじる)

【為】ために

①動作行為の対象(特に受益対象)をみちびく。「…のために」

為君謀。[クンのためにはかる](君主のためにはかる)

②原因・理由をみちびく。「…のために」「…のせいで」

為此紛紛。[このためにフンプンたり](このせいでごちゃごちゃになる)

③目的をみちびく。「…のために」

為利禄之故戦。[リロクのゆえのためにたたかう](利益や俸禄のために戦う)

【因】よりて

①原因・理由をみちびく。「…のために」「…によって」

因此怒。[これによりていかる](このせいで怒る)

因能任官。(能力によって官職を与える)

②機会・条件をみちびく。「…を利用して」「…に乗じて」

因其敝而攻之。[そのヘイによりてこれをせむ](その(国の)疲弊に乗じて攻める)

③依頼・依拠の対象をみちびく。「…によって」「…にたよって」

因此知之。[これによりてこれをしる](これによってわかった)

【於(于)】おいて

①動作行為の発生の時間・場所をみちびく。「…において」「…で」

放言於国。[くににホウゲンす](国都で好き勝手に発言する)

②動作行為の対象をみちびく。「…に向かって」「…と」

或薦於朝。[あるひと チョウにすすむ](ある人が朝廷に推薦した)

③関係の対象や比較の対象をみちびく。「…に対して」「…より」

民之於仁也、甚於水火。[たみのジンにおけるや、スイカよりもはなはだし](民の仁政に対して(求めること)は、水火(を求める)よりはなはだしい)

④受身文で動作行為の主動者をみちびく。「…に」

脅於大国。[タイコクにおどさる](大国におびやかされる)

【自】より

①動作行為の起点・出発点をみちびく。「…から」

弟子自遠方至。[テイシ エンポウよりいたる](弟子が遠方からやって来る)

自旦攻城。[タンよりしろをせむ](朝から城を攻める)

【従】より

①動作行為の起点・経由点をみちびく。「…から」

魏国従此衰矣。[ギコクこれよりおとろう](魏国はこれから衰えた)

【由】より

①動作行為の経路をみちびく。「…を通って」

由間道入。[カンドウよりいる](間道を通って入る)

②理由や依拠する対象をみちびく。「…によって」

道由人弘。[みちはひとによりてひろし](道は人によって広められる)

由時消息。[ときによりてショウソクす](時によって増減する)

③時間・場所の起点をみちびく。「…から」

誅罰不由君出。[チュウバツ クンよりいでず](処罰が君主から出ない(臣下が勝手に行う))

【与】と・ために

①関係する対象をみちびく。「…と」「…とともに」

与民同楽。[たみとたのしみをともにす](民といっしょに楽しむ)

②比較の対象をみちびく。「…と」「…と比べて」

与彼何異。[かれと なんぞことならんや](彼とどうして異なるだろうか)

③動作行為の及ぶ対象をみちびく。「…に」「…のために」

未嘗与人告。[いまだかつて ひとにつげず](人に語ったことはない)

c 並列構造

語と語、句と句などが同等の関係において並ぶ構造をいう。それらが直接並ぶ場合と、接続詞「及・与・而・且…」等を介して並ぶ場合とがある。

①吾与女弗如也。

吾{与}女∥弗-如也。[われとなんじと しかざるなり](私もお前も及ばない。)

②李陵且戦且引。

李陵∥{且}戦{且}引。[リリョウ かつたたかい かつひく](李陵は戦いながら退却した。)

③先生拝跪啼泣。

先生∥拝跪・啼泣。[センセイ ハイキテイキュウす](先生は跪いて礼拝し涙を流して泣いた。)

④節用而愛人。

節+用{而}愛+人。[ヨウをセツして ひとをアイす](費用を節約して人を愛する。)

d 述補構造

補語は、述語(または述語構造)の後に置かれ、述語に対して結果や程度、数量などを補足説明するもの。(結果補語・様態補語・程度補語・方向補語・数量補語などと区分して呼ばれることもある。)例文によって構文を示すと次のとおり。

①趙王斎戒五日。

趙王∥斎戒*五日。[チョウオウ サイカイすること いつか](趙王は五日間斎戒した。)

②嬰病甚。

嬰∥病*甚。[エイ やむこと はなはだし](嬰ははなはだ病が重かった。)

③秦王飲酒酣。

秦王∥飲+酒*酣。[シンオウ さけをのむこと たけなわなり](秦王は盛んに酒を飲んでいた。)

④項梁撃殺之。

項梁∥撃*殺+之。[コウリョウ うちて これをころす](項梁は彼を撃って殺した。)

④の例のように、動作の結果を補充する場合では、補語は述語動詞に密着し、その後に目的語をとる。こうした場合は動詞と補語とを合わせて一つの熟語として理解することもできる。その場合は「コウリョウ これをゲキサツす」と読むことになる。

また、場合により、次の例のように、前置詞句が組み合わせられて補語が複雑な句構造を示すこともある。(これらは補語を二重にとる事例と見ることもできる。)

⑤公仲相趙於今四年。

公仲∥相+趙*〈《於+今》-四年〉。[コウチュウ チョウにショウたること いまにおいて よネンなり](公仲が趙の宰相になって今までで四年になる。)

⑥先生処勝之門下三年於此矣。

先生∥処+〈勝〔之〕-門下〉*〈三年*《於+此》〉〔矣〕。[センセイ ショウのモンカにおること ここにサンネンなり](先生が勝の門下に居るようなって今までで三年になる。)

e 連用修飾語が複合する場合

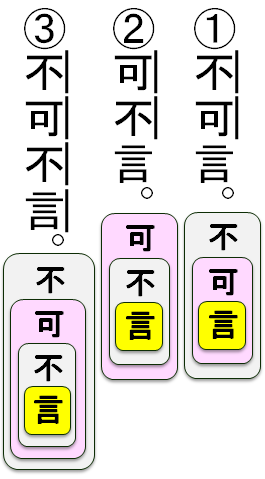

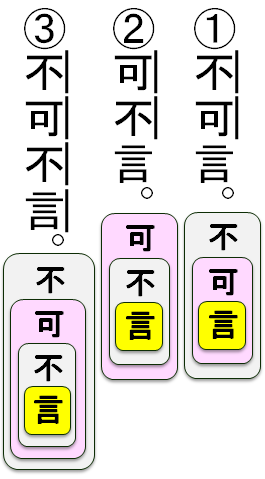

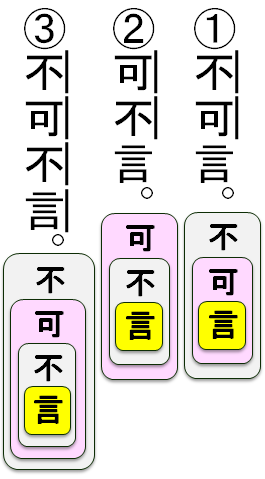

一つの文の中に複数の連用修飾語が用いられることがあるが、修飾語は被修飾語に対して「入れ子」状にかかるため、広い範囲にかかる修飾語ほど前に置かれることになる。

右の①の例文では、動詞「言(いう)」に最も緊密にかかっているのは助動詞「可(…できる/…してよい)」(可能・許可の意を表す)であり、この「可言」の結びつきで[いうべし]=「言うことができる(言ってよい)」の意となるが、これを否定副詞「不」で否定しているので、[いうべからず]=「言うことができない」(または「言ってはならない」)の意となる。②では「不」と「可」の位置が逆になっており、「不」と「言」の結びつきの方が強いため、[いわざるべし]=「言わなくてよい」の意となる。③はさらに②の全体(「言わなくてよい」)を否定するので、[いわざるべからず]=「言わなくてはならない」の意となるのである(二重否定=強い肯定)。

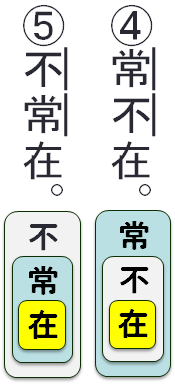

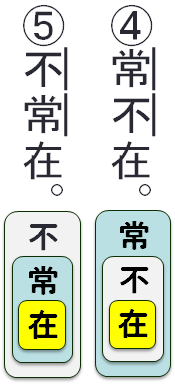

連用修飾語が複合する場合で、否定の副詞と範囲の副詞が組み合せられるときには、その組み合わさり方によっていわゆる「全部否定」と「部分否定」の違いが生じる。「全部の範囲」を表す副詞「常」(いつも)、「全」「皆」(すべて)などの前に否定副詞が入る場合は部分否定(「全部が〇〇である」ことが否定される形)となり、後に入る場合は全否定(全部が「〇〇でない」)となる。

④は「全部の範囲」を表す副詞「常(いつも)」が「不在」を修飾するので、[つねにあらず]=「いつも不在である」の意となり、⑤は「常在(いつでもいる)」を「不」が否定する形なので、[つねにはあらず]=「いつでもいるわけではない」の意となる。