| 文帝悦。 | ブンテイ よろこぶ。 | |

| 仁者楽山。 | ジンシャは やまを たのしむ。 | |

| 夫人知我愛新人也。 | フジン われの シンジンをアイするをしるなり。 | |

| 知者不惑。 | チシャは まどわず。 | |

| 帝聞之大驚。 | テイ これをききて おおいにおどろく。 |

動詞が述語になる場合が最も多いことは言うまでもないが、動詞には、行為者以外の第三者から見ても認識できる一般的な動作行為を表わすもの(一般動詞)の他に、知覚・思考・発言などの五感に関わる活動を表わすもの(知覚動詞)、怒りや悲しみなどの感情の動きを表わすもの、人物・事物の存在を表わすもの(存在動詞)、判断や認定を表わすもの(判断詞)などがある。ここでは、このうち一般動詞、知覚動詞や、情動を表わす動詞が述語になっている文を「叙述文」と呼んでいる。(その他の存在動詞・判断詞等については後の課で説明する。)一般動詞は他動詞(中国語の文法用語では「及物動詞」という)と自動詞(「不及物動詞」)に分けられるが、他動詞は原則として目的語をとる。

自動詞は、主体が何かの事物に働きかけるような動作を述べるものではなく(「不及物=物に及ばない」)、動詞のみで動作行為の叙述が完結するものをいう。したがって、通常、目的語はとらず、自動詞がとるのは、その動作行為が行われる場を表わす場所目的語である。

③の「雄」は本来「動物のオス」を意味する名詞であるが、この場合は「覇者となる」のような意味を表わす動詞に転化されている。

為(ため)動用法は品詞の活用の一種で、述語-目的語の構成をとりながらも通常の述語構造とは異なり、動詞あるいは動詞化した名詞が述語となって、その行為が目的語のために行われることを表わす。つまり、この場合の目的語は行為の目的または原因に当る。

他動詞は、何らかの事物に及ぶ動作行為を叙述するもの(「及物=物に及ぶ」)。逆に言えば、対象になる事物を表す目的語と組み合せなければ叙述が成立しないのが他動詞である。

授与動詞は、他者に何かを与えたり渡したりするような動作行為を述べるもの、説与動詞は、他者に何かを話し告げるような行為を述べるものであるが、これらの場合は二重の目的語(直接目的語と間接目的語)をとることがある。直接目的語とは、直接的に動作行為の対象となるものを指し、話される言葉の内容や授受される物などがこれに当る。間接目的語は、動作行為を受ける相手に当る。目的語の並ぶ順番として、授与動詞の場合は人物目的語(間接目的語)を前に、事物目的語(直接目的語)を後に置くことが多い。

意動用法については第3課の「品詞の活用」の項で取り上げたが、そこで述べた通り、名詞または形容詞が動詞化することにより、目的語に対して「(名詞・形容詞として表す物や状態のようだと)思う」「…と見なす」という主観的な認定の意味を表すことをいう。主観的な認定を表わすという意味では「判断文」(第7課)的な性格を持つとも言えるが、判断文が話し手の認定や判断を表わすのとは異なり、意動用法の場合は主語(人物等)による目的語(判断・評価の対象)に対する認定を表わすので、叙述文に分類される。

知覚動詞は、「知(しる)」「聞(きく)」「見(みる)」「言(いう)」「謂(おもう)」など、思考や知覚、発言などを表わす動詞をいう。請願動詞は、「請(こう)」「願(ねがう)」など、「お願いする」の意味を表わし、他者に対して何らかの行為を求めたり、事態の変化などを願ったりするものをいう。これらの動詞では、主述構造をもつ句、つまり、その部分を独立させれば文として成り立つような句を目的語にとることができる。

「曰」・「云」は人の言葉をそのまま示すときや古書の引用を示すときに用いる。「言」は語った言葉そのものでなく意味内容を示すときに用いる。「謂」は何かを論評して言う場合や、物の呼び名を示す場合、人に話しかける行為などを表わす。

叙述文の否定は、述語の前に否定の副詞を加えて表わす。(否定の副詞が連用修飾語となる形。)なお、代詞が目的語になっている場合の否定文では、目的語と述語の倒置が起こる場合が多い(「否定副詞-述語-代詞」→「否定副詞-代詞-述語」)。

前置詞に前置詞目的語が結びついた前置詞構造(句)は、文中において、述語構造の前に置かれて連用修飾語になる場合と、述語構造の後に置かれて補語になる場合がある。位置が違っても文全体の意味には変化はないが、訓読のし方が変わる。

前置詞は、書き下しで日本語に変換する場合、「…より(自・従)」「…と(与)」のように助詞となるか、「…のために(為)」のように名詞+助詞となるか、「…をもって(以)」「…において(於)」のように動詞+助詞となるため、訓読の際は基本的に返読する。ただし、上のⓑの文のように、場所を示す前置詞「於」を用いた前置詞句が動詞の補語になる場合は、構造上、動詞が場所目的語をとる場合と同じ語順になるので、「おいて」とは読まず、簡略に「みちにゆく」のように読んで処理することが多い。ただし、動作・行為が行われる場所を問題にする必要がある場合など、その部分をあえて強調したい場合には、「ゆくに みちにおいてす」などと読むこともある。

前置詞句は述語動詞との結びつきが強いため、他の助動詞・副詞よりも述語動詞に近い位置に置かれる。

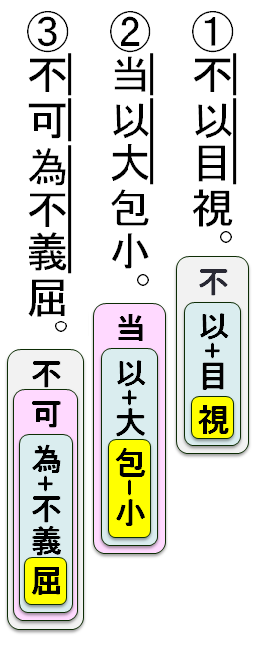

①は「目を以て視ず」と読み「目で見ない」の意味である。「以目視(目で見る)」という文を「不」で否定している形だが、仮に「不」を動詞「視」の直前に入れると、前置詞句「以目(目で)」部分には否定が掛からないことになり浮き上がってしまう。前置詞は動詞から転じたものが多いが、「以」にも「もちいる」の意味があるため、「以目」は「目をもちいる」という意味にもなり得る。そのため、「以目不視」という語順にしてしまうと、「目をもちいるが見ない」とでも訳さなくてはならないことになるのである。②③も同様で、②は「大によって小を兼ねるべきだ」の意だが、仮に「以大当包小」の語順ならば「大をもちいるが、小を兼ね合わせるべきだ」となってしまう。また、③「不正義のせいで屈するようではならない」の場合、「為不義不可屈」の語順にしてしまうと、「為」は動詞(「おこなう」の意)と取ることになり、「不正義を行っても、屈してはならない」の意味にでも取らねばならなくなってしまう。このように、いずれも文として意味をなさなくなるのである。

補語は述語の後に置かれるが、動詞・形容詞・副詞・数量詞などが動作行為の結果や方向、程度、数量などを補足する場合と、前置詞句が場所・手段・原因・行為の関与者などを補足する場合とがある。

(文型上は並列関係だが、同時に進行・成立する動作行為を表すわけではない)二つ以上の相連なる動詞または動詞句が述語となっている文を連動文という。連動文の二つ(以上)の動詞(句)は主語を共有する。

連動文は次のような幾つかのタイプに分類することができる。