《読んでみよう》─『孟子』滕文公上より─

| 此壮士也。 | これは ソウシなり。 | |

| 田横斉之壮士也。 | デンオウは セイのソウシなり。 | |

| 此是豫譲也。 | これは これ ヨジョウなり。 | |

| 彼非君子。 | かれは クンシにあらず。 |

名詞または判断詞が述語になっている文を「判断文」という。「AはBである」というような「定義」や「認定」、「AはBのようだ」というような「比喩」、「AをBという」というような「呼称」などを表わす。主語の動作行為を記述する一般的な叙述文(動詞述語文)とは異なり、判断や認定の対象となるものが主語となるのが判断文であるといえる。

述語が名詞のみになる場合は、文の切れ目がわかりくくなるため、文末の助詞「也」を入れることが多い。

名詞句が述語になる場合も名詞が述語になる場合と同様、文末の助詞「也」を入れる。述語になる名詞句は、例文⓪のような名詞が連体修飾語を伴うものも含めて、構造助詞「之」「者」(例文③)「所」(例文④)などを用いる例が多い。「者」「所」を用いるものをそれぞれ者字構造・所字構造と呼ぶが、これらについては後で述べる。

判断詞は、動詞の一種として分類されるが、主語の動作行為を記述する一般的な動詞とは異なり、主語に対する話し手の認定や比喩・呼称などを表わす。ここでいう認定とは、「AはBである」というように、ある事物と、別の言葉で言い表される何かについて同じものであるとする判断を表したり、ある事物について主体的な評価の判断を表したりすることをいう。認定の判断詞には「是」「非」「為」などがある。比喩とは、基本的にはある事物について別の事物との共通点に注目して表現することをいうが、ある事物が別の事物とある点において類似する、または同等であると認定するような場合も含める。比喩の判断詞には「如」「若」「猶」「似」などがある。呼称とは、文字通り人物・事物の呼び名を述べるもので、呼称の判断詞には「曰」「謂」などがある。

なお、認定の判断詞「是」「非」に関しては、動詞と見なさず副詞と見る考え方もある。その場合あくまでも述語はその後に置かれた名詞だということになる。

判断文の否定は、否定の判断詞「非」を用いて表わす。(後の時代になると判断詞「是」の前に否定の副詞「不」を加える表現も現われた。)

「者」・「所」は構造助詞と呼ばれるもので、名詞句を作る働きをする。「者」字は、名詞・動詞・形容詞・述語構造などの後に付いて、人物・事柄・状況・理由などを表わす名詞句「者字構造」を構成する。また、「所」字は、動詞や述語構造の前に置かれ、動作・行為の及ぶ対象を表わす名詞句「所字構造」=〈(行為者〔之〕)所+動詞〉を構成する。②の例文の主語部分(「公之所悪者」)のように、所字構造と者字構造とが併用される場合もある。

者字構造・所字構造は、文中において述語や主語になるが、所字構造は例文⑪⑫のように連体修飾語にもなる(ただし例文⑬は「判断文」ではない)。⑫の「所謂」は、「いわゆる」と読まれ、人の言葉や書物の言葉を引用する際に該当の言葉の前に置かれる。

所字構造に各種の前置詞が組み合わせられると、その前置詞がかかる不定の目的語(動作行為の前提となる事物・場所)を表す名詞句となる。

例えば、「所以」という言葉は、熟語として「ゆえん」と訓じられ、動詞の前に付いて理由・原因、方法・手段を表す名詞句を作ったり、また「ゆえに」と訓じられて接続詞の働きをしたりするが、本来は所字構造を作る助詞「所」と前置詞「以」が組み合わされたものである。この場合の「以」は理由や手段を導く前置詞であり、そのため、例えば「君子所以為君子」(君子の君子たるゆえん)とあれば、「君子がそれによって君子であるような理由=君子がなぜ君子であるのか」と訳される名詞句になり、また「(兵者)所以禁暴除害也」(兵は暴を禁じ害を除くゆえんなり)とあれば、「(軍とは)暴乱を禁止して害を除くための手段である」と訳される。

その他、「所従来」(よって来たる所)ならば「来る行為の起点になった場所=どこから来たか」となり、「所由生」(よりて生ずる所)ならば「生じるもとになったもの=何から生じたか」となり、「所於隠」(おいて隠るる所)ならば「隠れる行為の行われる場所=どこに隠れたか」となり、「所与交」(ともに交わる所)ならば「交際する相手」となる。

判断詞「為」と前置詞「以」を用いた前置詞句を組み合わせた文型。判断・認定の対象を前置詞「以」を付することによって先に提示する形である。AについてBという判断を下すことを表わす。「Aを以てBと為す」と訓じ、「AをBとみなす」「AはBだと考える」のように訳される。なお、この形式の文の場合、次の⑭の例文のように「為」の目的語、すなわち判断・認定の内容は名詞(句)になるとは限らない。

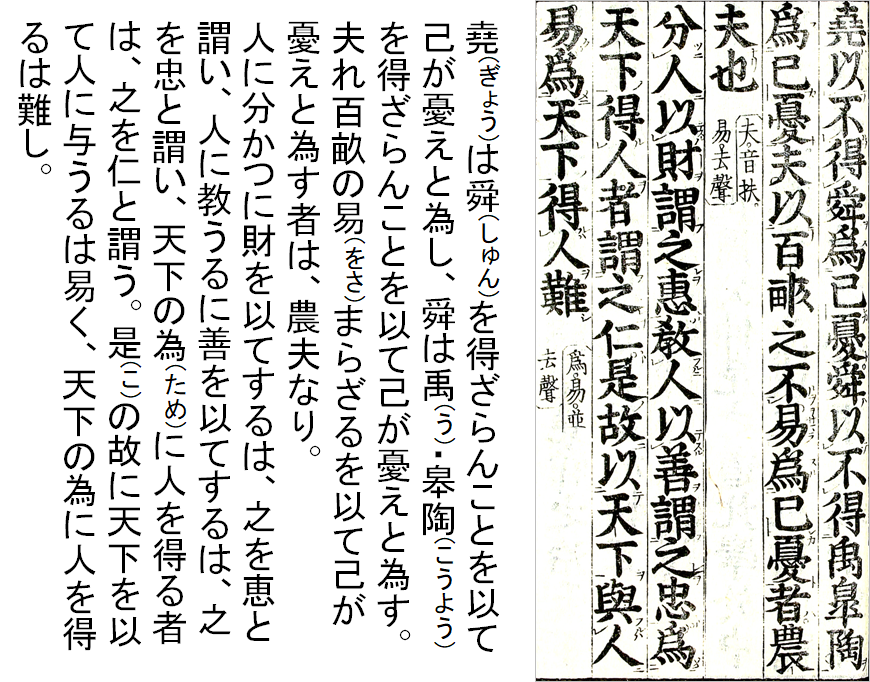

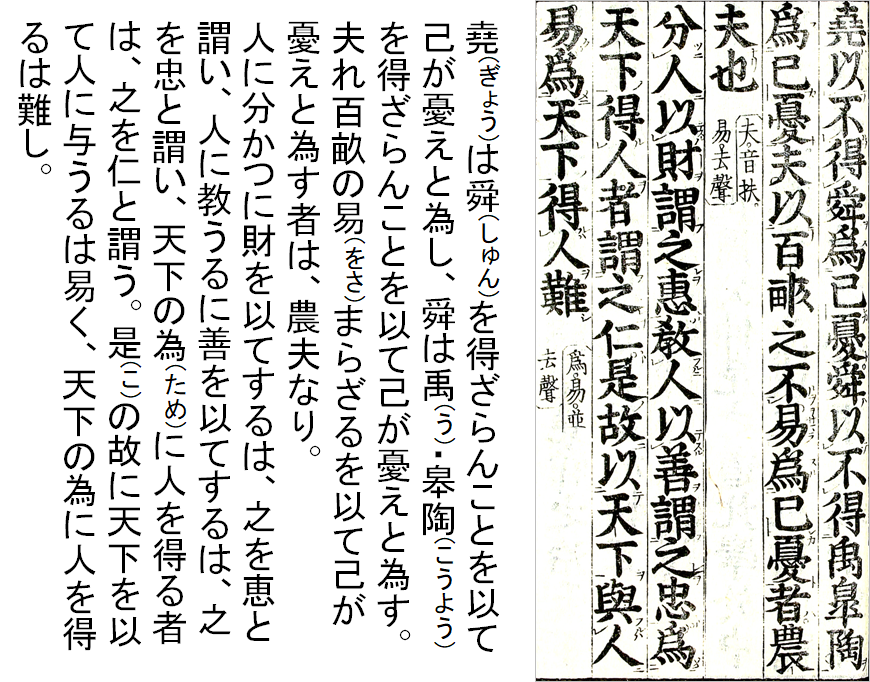

定義・呼称の文型。日本語に訳しようとすればほぼ同じよう文面になるのではあるが、「A謂之B」と「A之謂B」とでは厳密には若干違いがある。「A謂之B」は、「A」が主語、「謂」が述語、「之」が間接目的語に当る代詞、「B」が直接目的語(呼称)の文であり、直訳すれば「Aについては、それをBという」となる。代詞「之」はAを指示するので、間接目的語Aが倒置された形だと考えることもできるが、本来目的語になる語句を主語にして述部から独立させ、各成分の関係、とりわけ述部をわかりやすく示した文だと考える方がよい。つまり、この形式の文では述部に重きが置かれており、「Aを、Bという」という、名づける、呼称することを強調した呼称の表現となる(固有名詞などの呼称とは異なり、ある種のものに対する一般的な呼称を表わすので「定義」に非常に近いとは言える)。

一方、「A之謂B」の場合は、「之」は強調表現のために述語と目的語を倒置した際に目的語と述語の間に入れて倒置であることを表す用法の助詞であり、本来の語順に直せば「謂AB」となる文である。この場合は強調のために間接目的語が倒置されて前に出された形であり、「AをBと見なす」「AがBである」という定義(認定)の表現となる。この場合は「Aを、Bと見なす」と、Aの部分に主眼を置いた表現だと言える。

文法的には以上のような区別ができるのではあるが、実際の文章の理解(訳)においてはそれほど区別に囚われる必要はないだろう。